設置場所:埼玉県八潮市大字南川崎823 JAさいかつ潮止支店前

制作者:山脇敏男(1892年4月20日-1974年9月19日)

初代設置時期:1940年8月1日

初代撤去:1943年12月(戦時供出)

再建時期:1956年4月

画像提供:林久治⇒銅像探索記/f

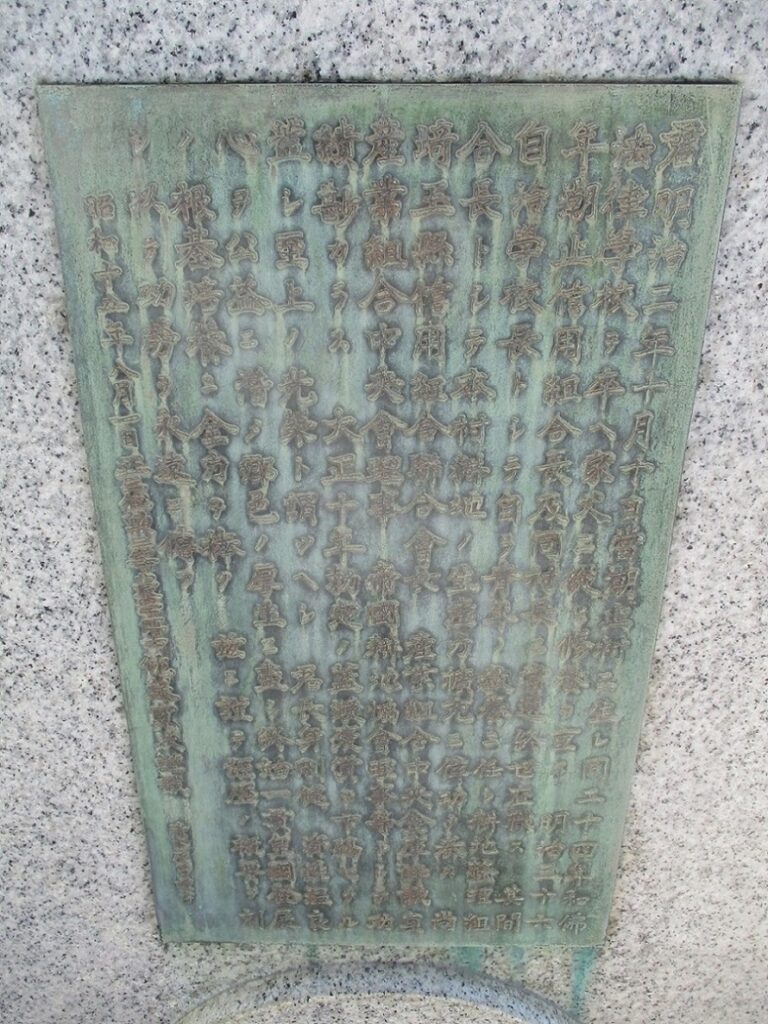

君明治二年十月十日當潮止村ニ生レ同二十四年和佛法律學校ヲ卒ヘ家父ニ従ヒ修養ヲ重ヌ 明治三十六年潮止信用組合長及同村長ニ當選終生在職ス 其間自治學校長トシテ自ラ青年ノ教育ニ任シ耕地整理組合長トシテ本村耕地ノ生産力擴充ニ偉功シ奉ル 尚埼玉懸信用組合聯合會長 産業組合中央金庫評議員 産業組合中央會理事 帝国耕地協會理事等ニオイテ功績尠カラス 大正十年勅定ノ藍綬褒章ヲ下賜セラル 蓋シ至上ノ光榮ト謂ツヘシ 君長身剛健 資性温良 心ヲ公益ニ潜メ 郷邑ノ厚生ニ盡シ終始一貫皇國発展ノ根底培養ニ全力ヲ捧ク 茲ニ謹テ経歴ノ概要ヲ刻シ以テ功勞ヲ永遠ニ傳フ

昭和十五年八月一日正二位勲二等農學博士佐藤寛次謹識 清水議昌謹書

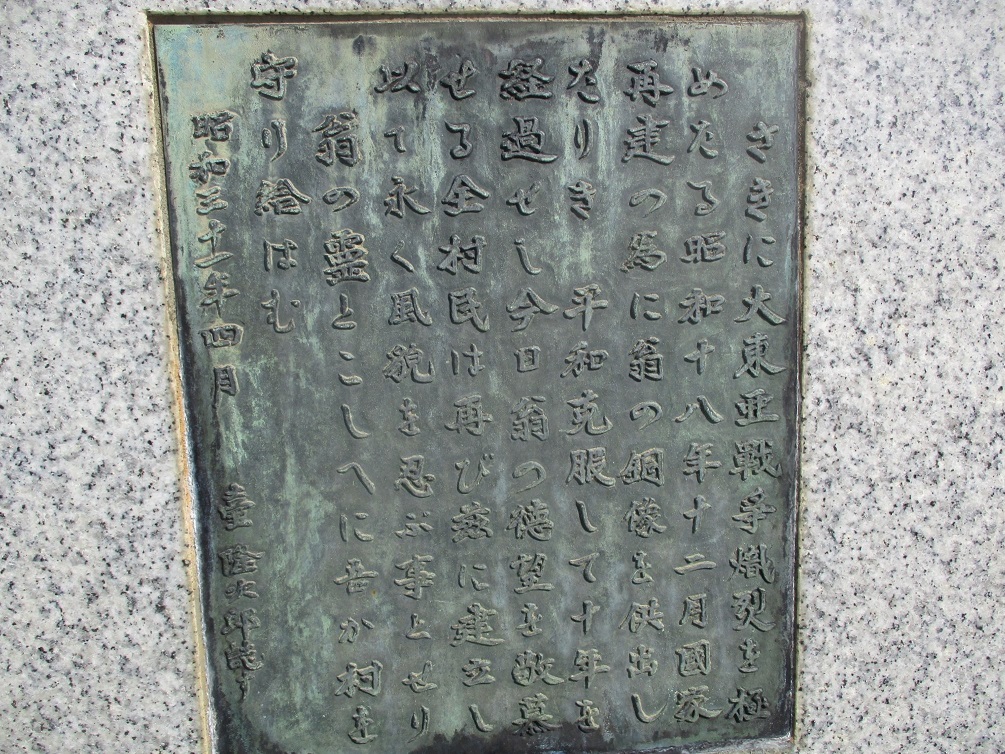

さきに大東亜戰争熾烈を極めたる昭和十八年十二月国家再建の為に翁の銅像を供出したりき 平和克服して十年を経過せし今日翁の徳望を敬慕せる全村民は再び茲に建立し以て永く風貌を忍ぶ事とせり 翁の霊とこしえに吾が村を守り給はむ

昭和三十一年四月 壹隆次郎記す

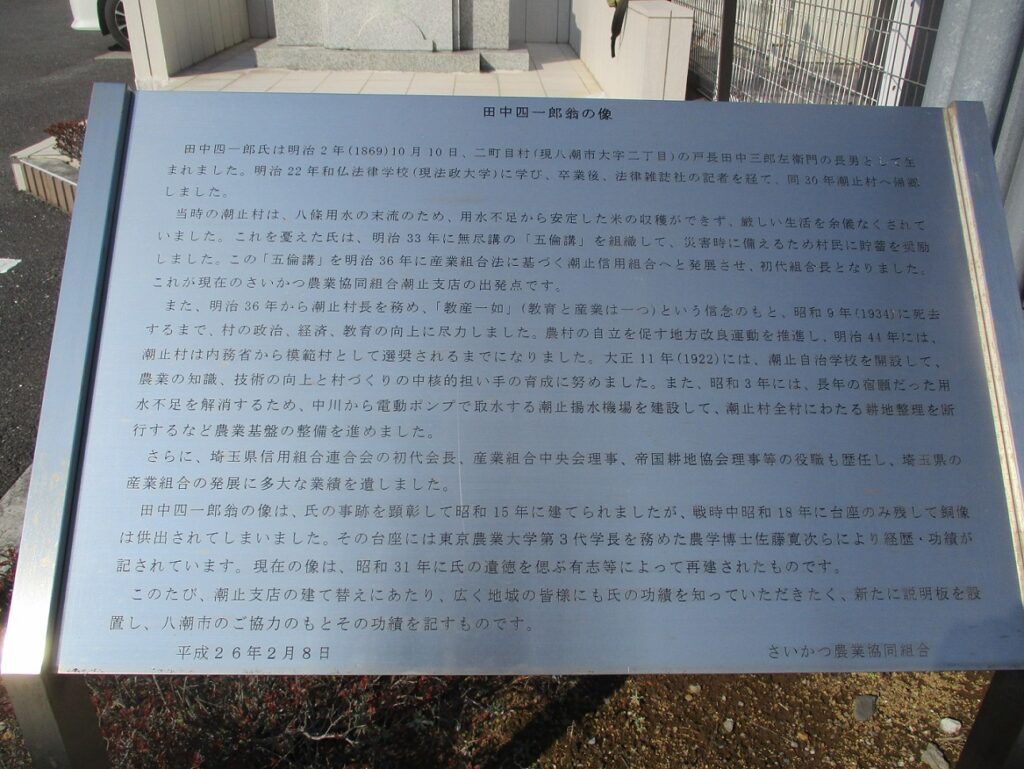

田中四一郎氏は明治2年(1869)10月10日、二町目村(現八潮市大字二丁目)の戸長田中三郎左衛門の長男として生まれました。明治22年和仏法律学校(現法政大学)に学び、卒業後、法律雑誌社の記者を経て、同30年潮止村へ帰郷しました。

当時の潮止村は、八条用水の末流のため、用水不足から安定した米の収穫ができず、厳しい生活を余儀なくされていました。これを憂えた氏は、明治33年に無尽講の「五倫講」を組織して、災害時に備えるため村民に貯蓄を奨励しました。この「五倫講」を明治36年に産業組合法に基づく潮止信用組合へと発展させ、初代組合長となりました。これが現在のさいかつ農業協同組合潮止支店の出発点です。

また、明治36年から潮止村長を務め、「教産一如」(教育と産業は一つ)という信念のもと、昭和9年(1934)に死去するまで、村の政治、経済、教育の向上に尽力しました。農村の自立を促す地方改良運動を推進し、明治44年には、潮止村は内務省から模範村として選奨されるまでになりました。大正11年(1922)には、潮止村自治学校を開設して、農業の知識、技術の向上と村づくりの中核的担い手の育成に努めました。また、昭和3年には、長年の宿願だった用水不足を解消するため。中川から電動ポンプで取水する潮止揚水機場を建設して、潮止村全村にわたる耕地整理を断行するなど農業基盤の整備を進めました。

さらに、埼玉県信用組合連合会の初代会長、産業組合中央会理事、帝国耕地協会理事等の役職を歴任し、埼玉県の産業組合の発展に多大な業績を遺しました。

田中四一郎翁の像は、氏の事績を顕彰して昭和15年に建てられましたが、戦争中昭和18年に台座のみ残して銅像は供出されてしまいました。その台座には東京農業大学第3代学長を務めた農学博士佐藤寛次らによる経歴・功績が記されています。現在の像は、昭和31年に氏の遺徳を偲ぶ有志等によって再建されたものです。

このだび、潮止支店の建て替えにあたり、広く地域の皆様にも氏の功績を知っていただきたく、新たに説明板を設置し、八潮市のご協力のもとその功績を記すものです。

平成26年2月8日 さいかつ農業協同組合